Dr. Josef Merk ist Coach und Moderator sowie im Bundesvorstand des Vereins „Mehr Demokratie“ aktiv. Er hat das Dialogformat Sprechen & Zuhören mit entwickelt und vielfach erprobt. Im Interview berichtet er über die Erfahrungen mit dem Format und wie sich dadurch die Diskussionskultur verbessern lässt.

Was muss sich in der Diskussionskultur ändern?

Es ist einfach, auf andere zu zeigen und zu sagen: „Was du sagst, das ist falsch!“ – sich also zu empören. So funktionieren auch die Algorithmen in den sozialen Medien. Aufregerthemen bekommen mehr Klicks und Likes und werden in den Feeds gezeigt. Das ist auch aus psychologischer Sicht erklärbar. Es ist viel einfacher, über andere zu sprechen als über sich selbst. Viel einfacher, jemand anderen zu beurteilen, als bei sich selbst zu fragen: „Wie geht es mir eigentlich gerade? Was empfinde ich? Wie genau stehe ich eigentlich wirklich zu dieser Sache?“ Es ist dieser Fokus, der oft in Debatten fehlt, also die Innensicht, die Innenperspektive. Denn bei den wenigsten Sachfragen gibt es ein einfaches Richtig oder Falsch.

Die meisten Angelegenheiten kann man differenziert betrachten – und die Menschen haben bei den meisten Angelegenheiten differenzierte Meinungen. Damit diese in eine Diskussion eingebracht werden können, müssen wir bei uns selbst anfangen, mehr zu spüren, wie wir wirklich zu einer Sache stehen. Dafür braucht es Räume, in denen das passieren kann und die erlauben, dass wir dann auch ausdrücken können, was genau wir meinen. Doch solche Räume gibt es in meiner Beobachtung sehr wenig.

Die Antwort darauf, wie man selbst zu einem strittigen Thema steht, hat nach meiner Beobachtung viel mit Gefühlen zu tun. Emotionalität zu zeigen, kommt aber nicht gut an. Häufig wird gefordert, sachlich zu bleiben. Wie kann man damit umgehen?

Ich bin ganz klar für sachliche Auseinandersetzungen. Gleichzeitig ist es unmöglich, nur auf der Sachebene miteinander zu sprechen. Es gibt immer auch eine Beziehungsebene. Und die Krux ist, Beziehungen haben immer mit Gefühlen zu tun. Wenn man diese ignoriert, hat dies meistens negative Auswirkungen auf die Sachlichkeit. Meine Erfahrung ist: Erst wenn die Beziehungsebene geklärt ist, dann ist konstruktive Sacharbeit möglich. Wenn die Beziehungen geklärt sind, dann entsteht Vertrauen. Wer vertraut, traut sich zu sagen, was er oder sie wirklich denkt. Wer nicht vertraut, wird Informationen, wo er sich nicht sicher ist, gar nicht erst mitteilen. Und wenn Informationen zurückgehalten werden, dann leidet darunter die sachliche Auseinandersetzung. Also heißt Beziehungsebene immer auch Gefühlsebene. Und ich unterscheide zwischen Emotionalität und Gefühlen. Bei Emotionalität denke ich an große Emotionen, wie beim Fußball in einem Champions League Finale. Diese großen Emotionen sind aber nicht gemeint, ebenso wenig die Empörungsemotionen.

Mit Gefühlsebene sind hingegen alle Empfindungen gemeint, die wir als Menschen haben. Uns passiert etwas, und dann können wir gar nicht anders, als eine Gefühlsreaktion zu haben. Beispiel Corona: Da gibt es ein Virus in China, und die normale Reaktion ist: Ich kann das nicht einschätzen, deshalb habe ich Unsicherheit, Sorge, vielleicht Angst. Das ist menschlich und unvermeidbar. Wenn wir über die Angst aber nicht sprechen, ist keine konstruktive Sachdiskussion möglich. Die Angst muss einen Platz haben, ebenso wie andere Gefühle: Trauer, Freude oder Wut. An dieser Stelle haben wir in Deutschland einen großen Lernbedarf.

Mit dem Format Sprechen & Zuhören bietet ihr eine Möglichkeit an, in der es darum geht, auch das Wahrnehmen und Anerkennen eigener und fremder Gefühle möglich zu machen? Wie funktioniert das?

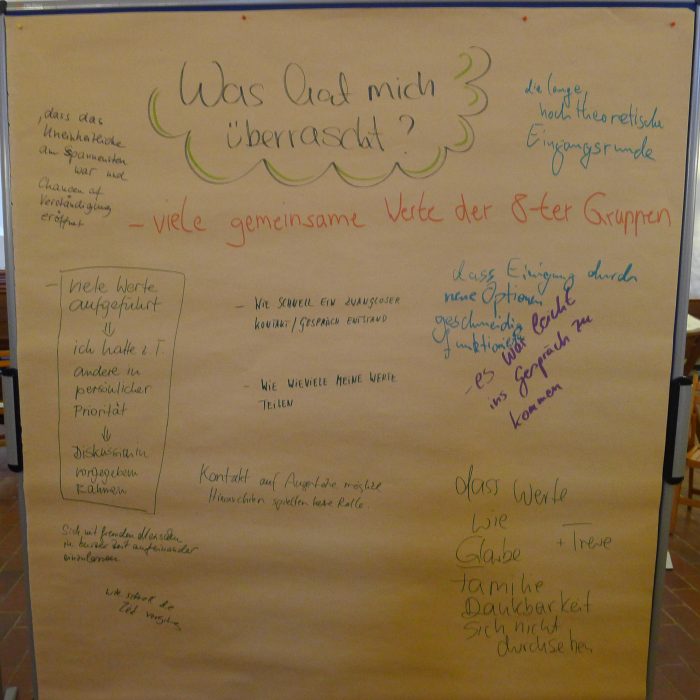

Im Grunde ist es ganz einfach. Menschen werden in Kleingruppen zu viert aufgeteilt und haben alle dieselbe Redezeit. Reihum spricht jede Person für vier Minuten, und das drei Mal. Es gibt also drei Gesprächsrunden, in der jede Person einmal spricht, während die anderen zuhören. Dabei sind die Gesprächsregeln essenziell. Niemand darf unterbrechen, auch nicht für Verständnisfragen, und die sprechende Person muss von sich und den eigenen Erfahrungen sprechen. Sie darf nicht bewerten und kommentieren, was andere gesagt haben. In den drei Runden gibt es nur eine Frage! Das ist häufig überraschend. Aber indem wir die Frage nicht verändern, erreichen wir, dass das differenzierte Meinungsbild deutlich wird. Da es immer um den persönlichen Bezug zu einem politischen Thema geht, stellen wir die Frage meist so: Wie geht es dir mit dem Thema XY. Zum Beispiel: Wie geht es dir mit den Corona-Maßnahmen? Wie geht es dir mit dem Krieg in der Ukraine? Wie geht es dir mit den Correktiv-Enthüllungen?

Es gibt also Regeln für die Sprechenden und die Zuhörenden?

Genau. Als Sprecher rede ich von mir. Als Zuhörer achte ich auf mich – was bei mir passiert, wenn ich zuhöre. Unterbrechen und Fragenstellen ist verboten. Wenn ich nun höre, wie die andere Person von sich spricht, dann werde ich in vielen Fällen etwas hören, das ich nachvollziehen kann – wo ich merke, dass ich das verstehen und nachfühlen kann. Ich entdecke also eine Gemeinsamkeit. Letztlich entsteht so Vertrauen. Das ist auch spürbar an der Atmosphäre im Raum. Es wird entspannter, lockerer, gelassener. Und in so einer Atmosphäre ist die Sacharbeit meistens viel leichter.

Wie stellt man sicher, dass in den Kleingruppen unterschiedliche Perspektiven vertreten sind?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manchmal bitten wir die Menschen, sich zu Beginn der Veranstaltung im Raum je nach ihrer Einstellung zu positionieren. Auf der einen Seite die Befürworter, auf der anderen die Gegner. Und dann sagen wir: Findet jeweils zwei Leute von der einen und zwei von der anderen Seite und bildet eine Kleingruppe. Manchmal überlassen wir es dem Zufall. Das Format ist auch wirksam, wenn Menschen mit ähnlichen Erfahrungen in einer Kleingruppe aufeinandertreffen.

Welche Menschen teilnehmen, hängt stark davon ab, wer einlädt. Wir haben immer Partnerorganisationen vor Ort, mit denen wir gemeinsam einladen, zum Beispiel Bürgermeisterinnen, lokale Initiativen oder kirchliche Organisationen. Einige Male haben wir auch schon losbasiert eingeladen, also zufällig Menschen ausgelost, die im Ort leben. Das erhöht die Diversität der Erfahrungen und Meinungen noch mal.